|

Написал статью: Opanasenko

Какой была перестроечная эпоха в отечественном искусствознании

Какой была перестроечная эпоха в отечественном искусствознании, музейной и просветительской деятельности? Как ни пафосно это звучит — временем открытий и ожиданий. Книги, журналы, альбомы западных художников, монографии по истории искусства, исторические сочинения, художественная литература — для многих именно они были предметом вожделения и охоты. Это время принесло множество прекрасных и вместе с тем страшных открытий, связанных с самыми жуткими страницами нашей истории. Сталинские репрессии — во второй половине 1980-х эта тема из доступного отнюдь не всем сам- и тамиздата переходит в другое публичное измерение: толстые литературные журналы, художественные альманахи, новые издания — все они так или иначе касаются ее. В 1990 году художественный альманах «Панорама искусств» вышел с эпиграфом «... Хотелось бы всех поименно назвать...» и, по сути, был посвящен репрессиям в художественной среде 1930-х и 1940-х.

Сколько их было? Расстрелянных на «полигонах» и в подвалах Лубянки? Не вынесших лагерных сроков, этапов, карцеров, приисков, лесоповалов, рудников; погибших в затопленных баржах; умерших от цинги и пеллагры? Вопросы, по существу, риторические, ответа с точностью до единой загубленной души не будет; многих некому вспомнить, кто-то пока еще боится, кто-то не может, не в силах вспоминать. Делаются попытки подсчитать общие потери от сталинских репрессий. Правда, любая цифра — сорок ли миллионов, названные Роем Медведевым, пятьдесят-шестьдесят ли, предполагаемые другим исследователем, или иная — будет неточна. И сколько среди них художников, мы тоже вряд ли сосчитаем до конца. Архивы, судя по всему, откроются еще не скоро. Но даже на самом начальном этапе скорбного счета, называя двузначные цифры, охватывает ужас — и потому, что чудовищна судьба этих людей, и потому, что очевидна невосполнимость потерь для нашей культуры.

Александр Древин — расстрелян. Густав Клуцис — расстрелян. Карл Вейдеман — расстрелян. Роман Семашкевич — расстрелян. Владимир Тимирев — расстрелян... А судьба многих, оказавшихся в ИТЛ, в ссылке? И художников, и искусствоведов, среди которых Н.И. Пунин, А.И. Некрасов, В.М. Василенко, А.И. Анисимов, Ф.И. Шмит?

«Черный ворон» под видом фургона с надписью «Хлеб» или в своем истинном зловещем обличье — с решетками на окнах — сновал по ночным улицам, останавливался у парадных, из которых под утро выводили людей. Нередко навсегда. Мы знаем художников, чье творчества оборвалось вместе с жизнью вскоре после ареста. Клеймо «враг народа» загоняло их произведения в запасники, подальше от глаза людского; от этого клейма, как могли, прятались жены и дети репрессированных.

Реабилитация вернула честное имя живым, но о тех, кто был убит, правды не сказала. Справки о реабилитации давали скупые сведения об отмене наказания за несуществовавшие преступления, справки о смерти — фальшивые даты кончины и прочерк в графе «место смерти». И только совсем недавно женам и детям стали сообщать правду.

Спустя пятьдесят два года после расстрела Г.Г. Клуциса сын его получил сообщение, отвечающее истине. Приведем его почти полностью, потому что оно типично, от других подобных документов его отличают только детали:

Военная Коллегия

Верховного Суда СССР

16 февраля 1989 года

Эдвард Густавович!

На Ваши вопросы сообщаю, что Клуцис Густав Густавович, 1895 года рождения, был осужден 11 февраля 1938 года постановлением НКВД и прокурора СССР к расстрелу по обвинению в том, что он якобы с 1936 года являлся участником фашистско-националистической организации латышей, существовавшей в то время в Москве.

Проведенной в 1956 году дополнительной проверкой было установлено, что обвинение Клуциса Г.Г. было основано на его показаниях, в которых он признавал свою вину, и показаниях свидетелей Андерсона и Якуба, утверждавших, что Клуцис состоял в националистической организации.

Однако осужденный Ирбит, якобы являющийся вербовщиком Клуциса Г.Г., хотя и назвал Клуциса в числе своих знакомых, но никаких показаний о нем как участнике националистической организации не дал. В ходе проверки были допрошены свидетели Удальцова Н.А., Паволоцкая Е.В., Елкин В.Н., знавшие Клуциса по совместной работе как честного коммуниста, преданного партии и советской власти. Собранные в процессе проверки материалы, корреспонденции ряда московских газет свидетельствуют о том, что Клуцис является талантливым советским художником.

Клуцис был арестован по справке, подписанной бывшими работниками УНКВД Якубовичем и Сорокиным, которые осуждены за незаконные аресты советских граждан и фальсификацию уголовных дел.

В свете таких данных показания осужденных постановлением НКВД к расстрелу свидетелей Андерсона и Якуб, а равно и показания самого Клуциса Г.Г. о своей виновности являются надуманными и не могут являться доказательством вины Клуциса. Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 25 августа 1956 года указанный приговор отменен и дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Клуцис Густав Густавович по данному делу реабилитирован посмертно.

Военная Коллегия не располагает данными о месте и точной дате приведения данного приговора в исполнение, но по существующим в тот период времени правилам подобные приговоры приводились в исполнение немедленно после провозглашения, а места захоронения осужденных не фиксировались1...

Документ этот типичен, как типичен способ уничтожения человека во второй половине 30-х годов: арест, конфискация имущества, сфабрикованное дело, вырванные под изощренными пытками «признания», оговор, расстрел.

Клуцис был воистину певцом революционных преобразований, эпохальных строек и всяких великих дел. Пулеметчик полка Красных латышских стрелков в молодые годы, художник-новатор по призванию, он становится пионером художественного конструирования, одним из создателей фотомонтажа. Его плакаты и монтажи монументальны, публицистичны, исполнены гражданского пафоса и представляют Страну Советов на международных выставках. Они пропагандируют достижения колхозов, успехи индустриализации и твердую поступь пятилеток. Тогда и долгие годы после они воспринимались как отражение молодости, энтузиазма и созидательной энергии победившей революции. Лишь с некоторых пор обрел иной смысл один из любимых приемов художника: людской муравейник под ногами вождей.

В 1955–1957 годах военная коллегия реабилитировала пятнадцать тысяч человек — посмертно. ОСО (Особое совещание) имело право выносить приговоры в отсутствие обвиняемого, чаще всего — высшую меру. Иногда решение выносилось по целому списку арестованных. Так было, очевидно, с репрессированными коллегами Клуциса — обосновавшимися в Москве латышскими стрелками-художниками, потому что ни один из них не вернулся. Был среди них и А.Д. Древин (именно поэтому его жену, художницу Н.А. Удальцову, вызывали как свидетеля при пересмотре дела Клуциса).

Нравственный климат в среде творческой интеллигенции в 30-е годы был отравлен настолько, что статьи из критических превращались в погромные, в них недвусмысленно звучали политические обвинения и призывы к расправе. Древин обладал достаточно яркой индивидуальностью, чтобы вызвать огонь на себя. Он был непохож, оставался самим собой и искал собственные формы живописного выражения. Это раздражало критику.

Н. Буш и А. Замошкин писали о Древние: «Эту творческую самоизоляцию нельзя не рассматривать как неумение или нежелание откликнуться своей работой на решение задач, поставленных перед советскими художниками рабочим классом. Эти настроения и творческие концепции объективно, независимо от того, желает ли этого художник объективно или нет,— явление реакционное, отражающее мироощущение капиталистических элементов, ликвидируемых как классы в ходе победы социализма в нашей стране»2.

Такого рода рецензия вполне могла бы быть подшита к делу по статье 58. Возможно, так оно и было (вспомним, что в реабилитации Клуциса участвовали печатные отзывы о его искусстве — положительные, поскольку реабилитация).

Единственное, что может утешить — судьба творческого наследия Древина: его работы сохранены. Сразу после ареста их спрятала няня Древиных, потом о них позаботились Н.А. Удальцова и сын Андрей — они укрыли снятые с подрамников холсты.

У нас нет документального подтверждения, но можно предположить, что вскоре после ареста в 1937 году Древина расстреляли, потому что принятая тогда формула «десять лет без права переписки», как мы теперь знаем, означала высшую меру. И ровным счетом ничего не означает ответ на очередную жалобу Удальцовой, составленный так, будто Древин был жив еще в 1940 году: «... дело Вашего мужа Древина Рудольфа-Александра Давыдовича по Вашей жалобе Военной прокуратурой МВО было проверено и к привнесению протеста на прежнее решение по его делу оснований не усмотрено. Подпись: помощник военного прокурора Захаров»3.

Слева: Карл Вейдеман (1879–1938). Арестован в январе 1938 года. В феврале того же года расстрелян. Реабилитирован в 1956 году. Справа: Карл Вейдеман. Строительная индустрия требует высококвалифицированных кадров. Плакат. 1930. Источник: europeana.eu

Вместе с Клуцисом и Древиным путь на Голгофу в те годы проделали П. Ирбит, Вольдемар Андерсон, Вильгельм Якуб, Карл Вейдеман.

О первых трех у нас сведений пока нет, четвертый, Вейдеман — известный живописец. Тринадцатилетним подростком ушел он из Риги, был продавцом газет, учеником маляра. Учился живописи — сначала в Риге, затем в Петрограде. В 1915 году вступил в Латышский стрелковый полк, защищал революцию. В 1918 году сводную роту латышских стрелков перевели в Москву — охранять членов правительства и лично В.И. Ленина. Оказавшиеся среди них художники устроили в Кремле мастерскую и в том же году — выставку своих работ. Вейдеман — ученик П.П. Кончаловского, близко принявший его творческий метод, как и живопись Дерена. С конца 20-х годов Вейдеман становится главным художником латвийского театра «Скатуве» в Москве. В 1938 году театр закрыли, членов труппы расстреляли. Вейдемана арестовали в ночь с 16 на 17 января 1938 года. Родным отвечали: десять лет без права переписки...

Акция против латышей была массовой. Разгрому подверглось и просветительское общество «Прометей», собравшее под своим крылом писателей, композиторов, художников. Все члены общества были расстреляны, как и командир латышских стрелков Калнынь, как бывший секретарь Ф.Э. Дзержинского А.Я. Дальдер и многие другие.

Волна репрессий методично смывала различные слои общества. В 30-х она докатилась до творческой интеллигенции. Ромен Роллан писал о тех годах: «Это была уже не лихорадочная Россия времен гражданской войны. Это была Россия фараонов. И народ пел, строя для них пирамиды (возможно, строя пирамиды в далеком прошлом, народ тоже пел? Кто знает!)»4.

Машина уничтожения работала на полных оборотах. Проскрипционные списки подписывались державными палачами осознанно и легко. Люди разговаривали ни о чем или отворачивались друг от друга; с наступлением темноты воцарялся страх, а утром багровыми сургучными печатями на дверях продолжался отсчет истребленных душ. Уничтожался цвет нации, драгоценный генофонд народа.

Загублен двадцати четырех летний Владимир Тимирев, репрессированный в 1938 году и реабилитированный посмертно. Остались его акварельные и графические пейзажи 1936–1937 годов — лиричные, умиротворенные «Тополь над Плюихой», «Плотина в Вышнем Волочке», «Дома на Николиной горе».

Неизвестен удел живописца Николая Мухатаева. Возможно, он умер в 1938 году в городе Свободном Амурской области, где содержался на участке № 6 — для особо опасных преступников.

Слева: Роман Семашкевич (1900–1938). Арестован в ноябре 1937 года. В декабре того же года расстрелян. Реабилитирован в 1958 году. На фото: Роман Семашкевич. Источник: Панорама искусств. Выпуск 13. М.: Советский художник, 1990. Стр. 11. Справа: Роман Семашкевич. Чайная. 1930. Холст, масло. Источник: berdnik-stiv.livejournal.com

Бесследно исчез репрессированный в 1937 году Роман Семашкевич, ученик Древина. При конфискации имущества забрали около четырехсот произведений живописи. Случайно уцелел чемодан с графикой и несколько холстов. Но что за графика, какие холсты!

Глядя на эти работы, понимаешь всю невосполнимость потери и этих работ, и самого художника, которому стукнуло всего-навсего тридцать семь лет и одержимость в работе которого могла сравниться только с его громадным талантом. В 1931 году начался период наибольшей творческой активности Семашкевича, оборванный шесть лет спустя. Он был незаурядным человеком и своеобразным художником. Знавший его живописец Л.Н. Корчемкин хранит о нем очень живые воспоминания: «В поисках путей создания нового искусства как грибы возникали и рассыпались многочисленные общества и ассоциации; писались манифесты, декларации, программы и уставы... Среди всего этого шумного многоголосого хора совсем особняком стоял Роман Семашкевич. Его самобытный гений шел своей собственной, ни на кого не похожей дорогой. Причиной этому были не гордость, не заносчивость или непримиримость. Напротив, он был добр, простодушен, общителен и даже смешлив. Просто его огромное необузданное дарование не укладывалось ни в одну из предлагаемых программ. Творчество его было безграничным, свободным и непредсказуемым. Так, один из его пейзажей мог чем-то перекликаться с Дюфи, а другой смотрелся как классический Рюисдаль, Но это было отнюдь не отсутствие твердой собственной концепции. Формально у Семашкевича было законченное высшее художественное образование, и он был, конечно, сыном своего времени, но школа не тяготела над ним, и его самобытный бурлящий избыток темперамента выплескивался наружу в самых неожиданных формах и образах, и в то же время он всегда оставался самим собой. Кряжистый, крепко скроенный, с наружностью и упорством крестьянина, он работал не покладая рук. Он работал запоем, работал как одержимый, не зная отдыха. Вся жизнь для него была сосредоточена в живописи. Мастерская его была завалена тысячами холстов и картонов. Он щедро раздаривал свои работы друзьям и поклонникам. Он не искал почестей и славы. Он был бессребреником. Это был ни с кем не сравнимый художник. Описать слонами его творчество невозможно. Сила воздействия его холстов была неотразима. Решительность, абсолютность, безусловность его художественных концепций захлестывали и покоряли без остатка»5.

Мы можем, наконец, называть вещи своими именами, писать полную, а не урезанную правду о художниках, жертвах незаконных репрессий, и погибших, и восставших из пепла. Ни в художественной энциклопедии «Искусство стран и народов мира», ни в монографиях и каталогах, ни в библиографическом словаре Института Академии художеств СССР, ни в журнальных статьях эти факты не упоминаются. Все, однако, знают, что дата смерти между 1937 и 1939 годом далеко не старого художника означает арест и расстрел.

Не фиксированные места захоронения — это ямы, куда сваливались трупы. Такие могильники теперь обнаруживаются в разных местах.

Леонид Никитин (1896–1942). Арестован в июне 1941 года, осужден на десять лет исправительно-трудовых лагерей. Скончался в октябре 1942 года в лазарете исправительно-трудового лагеря города Канска Красноярского края. Реабилитирован в 1963 году. На фото: Леонид Никитин. Источник: Панорама искусств. Выпуск 13. М.: Советский художник, 1990. Стр. 15

Л.А. Никитин был репрессирован трижды. В 1918 году — в период борьбы с офицерами царской армии, ненадолго. В августе 1930 года его вновь забирают, осуждают на пять лет ИТЛ и отправляют на Беломорканал (вместе с женой). Здесь он работает художником театра УСЛОН (Управление соловецких лагерей особого назначения), затем Свирьлага. Освобожденному по зачетам в 1934 году художнику предстоит жить свободным человеком семь лет. На вторую ночь после начала Великой Отечественной войны его опять арестовывают, дают десять лет лагерей. Никитина высылают на Север, в Канск Красноярского края. Вскоре он заболевает цингой и пеллагрой, его кладут в лагерный лазарет и, возможно, предвидя его близкий конец, разрешают писать домой. Никитин успеет послать три весточки: открытку и два письма, датированные сентябрем 1942 года. В этих предсмертных посланиях, кроме слов любви и тоски, кроме сообщения о болезни и отсутствии питания, есть и надежда на завтрашний день, размышления о возвышенных материях.

Как полагает А.Л. Никитин, его отец скончался в октябре 1942 года.

Будучи в основном сценографом, Никитин писал тонкие пейзажи. Привычная среднерусская природа в них живет как-то сама по себе, вне осязаемого человеческого присутствия. На небольших холстах есть и солнце, и поля, и лесные просеки, но все это увидено с дистанции — времени, реальных ощущений, хотя сделаны они с натуры. Не случайно один из пейзажей, написанных в лучших традициях реализма, называется «Дорога никуда».

Сегодня из семейных архивов извлекаются письма, дневники, воспоминания. Все это неоценимый документальный материал, ожидающий изучения. Это источники той правды, которая так необходима нам. Из воспоминаний актрисы бывшего Театра Революции Лии Нельсон и приведенных в них письмах ее мужа, художника Григория Филипповского, встает Архипелаг ГУЛАГ и жизнь мятущейся в нем души художника, рвущегося к прежней жизни, к творчеству.

Слева: Георгий Филипповский (1909–1987). Арестован в мае 1938 года, осужден на пять лет исправительно-трудовых лагерей в Коми АССР. На фото: Григорий Филипповский. Источник: acdoyle.ru. Справа: Георгий Филипповский. Набережная Яузы. Начало 1970-х. Бумага, акварель, черный карандаш. Источник: галерея «Элизиум»

Репрессированный 7 мая 1938 года Г. Филипповеский был выслан в Коми АССР. В письме к матери от 2 июля того же года он сообщает, что должен отбыть пять лет в печорских ИТЛ за контрреволюционную агитацию. Перед ссылкой он просидел два с половиной месяца во внутренней тюрьме. Он надеется, что после трех месяцев обязательного физического труда будет работать художником — нужда в этой профессии есть. Вся лагерная судьба Филиппове кого проходит в этих письмах.

«10.Х. 1938. … Немного необычно полное отсутствие книг и культурных людей: окружающие меня никогда не интересовались искусством, литературой, поэзией, театром. Таким образом вся внутренняя жизнь обращена на себя. Конечно, мои товарищи далеко опередят меня в развитии как художники. У меня нет возможности писать маслом здесь, и вообще покамест я делаю ту черновую работу вроде лозунгов и плакатов, которую всегда презирал. Но я рисую портреты ударников лесорубов, бывших воров, убийц и грабителей. Я видел три тюрьмы и принадлежу к тем, кто изведал «тюремной похлебки». Я ехал в трюме баржи по Северной Двине (по реке Вычегде.— прим. Л. Нельсон) в обществе пятисот таких же, как я. Я прошел пешком этап в триста пятьдесят километров, спал под открытым небом на земле и видел множество иногда очень высококультурных и интересных людей... Когда-нибудь получу же, наконец, возможность заняться вновь творческой работой, и этот багаж из страданий и наблюдений возместит недостаток мастерства»6. В этом же письме — просьба выслать масляные краски, сангину, цветные карандаши, альбомы для рисования и теплые вещи. В течение минувших трех месяцев адрес его переменился, на конверте стоит: 6-й пункт Устьвымлага, почтовое отделение с нежным названием Вожаель.

«22.Х.1938... Все дело портит непрестанная борьба за жизнь как таковую. Стремишься сохранить жизнь во что бы то ни стало, а это очень, очень трудно... опасность деквалификации очевидна. Никакой углубленной работы ни в живописи, ни в рисунке человек, лишенный свободы, не может вести. Но сохранить кое-что можно. Можно наблюдать и, наконец, можно надеяться, что эмоциональное напряжение этих лет не пройдет бесследно...».

Филипповский мучается вынужденным творческим бездельем. Из письма в письмо, как своих близких и любимых, вспоминает он краски, настоящие хорошие кисти, гравюрный кабинет ГМИИ, великолепную лестницу Эрмитажа. Одна из самых гнетущих тревог художника — потеря квалификации, навыков мастерства.

«22.1Х.1939... Идет дождь, а я в своей конуре пишу лозунги. Конечно, лучше под крышей писать буквы, чем промокать до костей в лесу... Если же рисую что-либо, то уже явственно вижу, насколько повлиял лагерь на меня как художника. Получается дрянь, а ведь не так давно мне иногда удавалось делать хорошие вещи...».

Художник признается, что если первый год пребывания в лагере даже способствовал некоторому обогащению творческих способностей, то второй отнимает у него надежду стать когда-нибудь значительным мастером.

Творчеству художников, попавших в лагеря, помимо всего прочего мешал постоянный страх перед этапом, перемещением в другой лагпункт или лагерь. Такая страсть к переброске заключенных владела тюремщиками, они удовлетворяли ее сполна и в тюрьмах, где охотно разрывали едва наметившиеся контакты и привязанности между людьми, хоть чуть-чуть облегчавшие их существование.

Георгий Филипповский. Иллюстрации к сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» (перевод И. Татариновой). М.: Детская литература, 1956. Источник: kid-book-museum.livejournal.com

Ожидая всегда только худшего, зек боялся перемен. «Я работаю как художник,— пишет Филипповский 4 ноября 1938 года.— Пока, потому что завтра меня могут поставить заведовать ларьком или пилить дрова за кухней. И действительно: через четыре дня его положение меняется: «Я уже не буду работать как художник. Уже буду жить в общем бараке. Нужны плотники, и я плотник...». Летом того же года ему приходится сменить кисть на багор и дубину — на лесосплаве. Впрочем, если поверить, то ему нравится эта работа — по колено в воде на свежем воздухе.

И все же большинство писем Филипповского оптимистично и полно надежд на будущее. Лагерный свой быт он описывает в основном без трагических интонаций. В таком же ключе выдержаны и письма скульптора Анатолия Ивановича Григорьева. Надо полагать, что помимо природного жизнелюбия и силы характера тут сказались два обстоятельства: жесткая цензура и нежелание расстраивать близких. Неугодные ей места цензура вымарывала, а если все письмо написано неразборчиво, могла и вовсе его задержать. В частности, очень возможно, что именно из-за крайне трудного для чтения почерка М.К. Соколова такое множество его писем «потерялось», не дошло до адресата.

Бывает, душевных сил не хватает. «Нужно жить еще тысячу дней, из которых каждый так насыщен горькими думами, что их хватило бы отравить целую маленькую жизнь. Нужно жить дли того, чтобы после собрать обломки своих надежд, способностей, желаний и попытаться переплавить их в нечто более радостное»,— пишет Филипповский жене 3 октября 1940 года.

Почти регулярно выполняет он обязанности лагерного художника, но с таким же постоянством его то и дело переводят на общие работы. «Сыт, не обовшивел, зиму провел — работал под крышей. Читаю. В зоне бываю только на время сна. Вообще цепляюсь за жизнь, которую и жизнью можно назвать с трудом. Но я живу для будущего счастливого дня нашей встречи, для творческого труда, для которого я созрел здесь».

Идет Отечественная война. Нельсон эвакуирована в Ташкент, неустроена, живет впроголодь, но шлет на Север продукты, теплые вещи, книги, газеты, репродукции, краски, карандаши. Да, не будь ее...

После окончания срока Филипповский, мобилизованный на трудовой фронт, попадает в село Жешарт, где на строительстве фанерного завода работали бывшие лагерники, непригодные к военной службе. Условия жизни были хуже, чем в лагере: котелок картошки стоил 100 рублей — и тот не достать. В крохотном закутке при клубе — узкая железная кровать, столик, табуретка. Падающие с потолка клопы. Лию Нельсон, приехавшую к Филипповскому, начальник строительства предупреждает, что если она своего мужа не заберет, он не переживет эту зиму. Надо принять меры. Меры были приняты, Филипповский остался жив. Но только благодаря преданности и самоотверженной помощи родного человека. Тем же, у кого не было такой надежной опоры, приходилось во сто крат трудней и случалось не дожить до свободы.

Слева: Михаил Соколов (1885–1947). Арестован в октябре 1938 года, осужден на семь лет исправительно-трудовых лагерей в Кемеровской области. Реабилитирован в 1958 году. На фото: Михаил Соколов. Источник: Панорама искусств. Выпуск 13. М.: Советский художник, 1990. Стр. 17. Справа: Михаил Соколов. Коррида. 1920-е годы. Бумага, тушь, кисть, перо. Источник: balaschov.ru

Для М.К. Соколова очень многое сделала Н.В. Розанова. Письма Соколова к ней — драгоценный источник сведений о последнем периоде жизни этого замечательного художника. Прелюдией к трагическому для него времени стал 1936 год. Политическая атмосфера в стране накаляется все сильнее; идут процессы «врагов народа»; эпидемия разоблачительства, борьба с ведьмами заливает мутной волной общество. МОСХ не отстает. Одной из его жертв становится Соколов. Его обвиняют в формализме и трюкачестве — любимая бирка тех лет («идеологически вредный формалист, чуждый советской действительности»7). Это звучит как о крик-предупреждение, как прямое обвинение в политической неблагонадежности. Такого рода инсинуации, нередко имевшие далеко идущие последствия, много десятилетий подряд заполняют страницы газет и журналов. И в 40-х, и в 50-х годах, уже завершив расправу с художниками, загнав подлинное искусство в подполье, а из мнимого сделав послушное орудие политических манипуляций и оглупления масс, загнав всякое открытое поползновение к творческой свободе, официальная критика не унимается, продолжает привычную свою деятельность.

«Наша задача — ни на минуту не ослаблять борьбу против формалистических и эстетских влияний. Без последовательной борьбы со всеми и всякими формами враждебного жизненной правде искусства невозможно плодотворное и беспрепятственное развитие искусства социалистического реализма. Нельзя забывать, что формализм, хотя зачастую и модернизированный, и замаскированный, продолжает оставаться орудием воинствующей идеологической реакции, что формализм усиленно культивируется империалистической буржуазией и, пока существует лагерь капитализма, пока существует гнилая, разложившаяся буржуазная культура и ее тлетворное влияние, формалистические тенденции не станут второстепенной опасностью»8.

Эпопея Соколова типична для судьбы самобытного художника, не отвечающего партийным установкам, подхваченным активными середняками от искусства и карьеристами.

В марте 1938 года Соколова арестовывают и высылают в Сибирь, где в ИТЛ на станции Тайга он отбывает срок на общих работах. Сердечник, он вскоре попадает в больничный барак. «В нашем бараке в настоящее время сто десять человек. Нары по обе стороны в два этажа (я на верхнем) — здесь много теплее, но от табаку, а тут курят только махорку, более душно»9, — сообщает он Розановой. В этом письме Соколов дает словесное описание природы, как своего рода увертюру к тем живописным «пустячкам», которыми он во время изгнания станет одаривать своих друзей-корреспондентов — Н.В. Розанову, В.С. Городецкого, скульптора Н.П. Лаврова и некоторых других.

«Рассвет, розовая заря над Тайгой, крепкий мороз», — читаем мы в письме от 10 апреля 1941 года. Так же как искрится снежное покрывало под солнечными лучами, переливаясь нежными оттенками радуги, так и «пустячки» Соколова мерцают и переливаются живописной своей тканью. Сделаны они на небольших или же совсем крохотных (3,85х5 см, например) листках разной бумаги, какая попадалась, от папиросной до плотной. И техника исполнения — по тем условиям. «У меня накопилось много рисунков, есть как будто неплохие — к Шекспиру, но они у меня испортятся, так как сделаны мелком (как пастель), а поэтому всякое давление и перекладывание на них сильно отражается. Самая ценная красочная пыльца стирается»,— пишет он из лагеря. Были и работы маслом: «Размер их полтора вершка на два или на четыре — не больше; но все же и на таком размере мне удалось дать все разнообразие поверхности, специфичность живописных качеств и т. д... в них я не только не потерял своих живописных навыков (не работал 2,5 года), но в несколько раз усовершенствовал, пишется легко, как поется песня у соловья, никакого напряжения, но в то же время синтез и живописи, и образа... написаны они на деревянных дощечках толщиной с мизинец».

Работал Соколов много. В одном из писем он сообщает, что у него при обыске в 1942 году погибло около двухсот стихотворений и пятисот рисунков. Таким образом и в застенках, в изоляции от цивилизованного мира, в чудовищных условиях жизни творческий импульс художника оказывается непреодолимым, он пробивается, как росток сквозь асфальт, и противостоять не может только физическому уничтожению. Это закономерность, подтверждаемая примерами многих, если не всех репрессированных художников: Никитина и Шухаева, Соостера и Григорьева, Филипповского и Свешникова...

Михаил Соколов. Из цикла «Французская революция». Первая половина 1930-х. Бумага, тушь, кисть, перо. Источник: Панорама искусств. Выпуск 13. М.: Советский художник, 1990. Стр. 17

Пока Соколов был относительно здоров, он забрасывал Розанову вопросами о художниках и искусстве, о выставках. Он и сам много пишет на эти темы, его суждения остры и небанальны.

Любопытные подробности узнаются из писем Соколова. Оказывается, можно получать любые газеты, а книги — в зависимости от содержания; посылать на волю рисунки — с разрешения начальства. Меньше чем через месяц ситуация меняется, приходит полный запрет на получение газет, книг, журналов. Заключенных полностью изолируют от жизни. Соколову пятьдесят пять, у него больное сердце. Он не может сдержать горечи: «Ну, что я скажу Вам, друг мой милый? Иногда, когда пишу Вам, мне кажется, что я разговариваю в последний раз — от этой мысли сжимается сердце».

Весной 1943 года болезнь так скручивает художника, что его отпускают на два года раньше срока из лагеря, вернее, выбрасывают умирать: он безнадежен. Действительно, 25 февраля он пишет из больницы города Ярославля, где пластом лежит, ослабевший от малокровия и истощения. Не только физические, но и душевные силы покинули Соколова, он в отчаянии: «Милая, дорогая Надежда, мужество покинуло меня... Умереть сейчас, не выходя из больницы, для меня величайшее благо, так как впереди стоит страшная ночь и смерть под забором. Это невольно страшит».

Уже из другой больницы, в Норском, Соколов взывает в отчаянии: «... Нельзя ли что-либо продать из моих вещей — ведь должно же быть что-нибудь?! Неужели они никуда не годятся и ничего не стоят?! Вы сами в своем письме сказали: “Нужно изыскать средства”. Прошу Вас, сделайте в этом направлении все возможное».

Положение Соколова катастрофично, хотя болезнь, затянувшаяся на восемь месяцев, постепенно преодолевается. Из больницы ему некуда идти. Его попытки найти место жительства (в Ярославле, в Загорске, куда он стремился, как и в крупных городах, не разрешалось) разбивались о глухую стену человеческого эгоизма и государственных запретов. В ноябре 1943 года в конце концов друзьям удается устроить Соколова: он едет в Рыбинск, поступает на работу в Дом пионеров. Силы постепенно возвращаются к нему, он обретает прежнее жизнелюбие, жажду делиться впечатлениями, мыслями, взглядами на искусство. 16 июля 1945 года он пишет: «Иногда мне хочется кричать от боли, видя, как люди не понимают истинно прекрасного и восторгаются чепухой, всякими “красивыми” (в кавычках обязательно) бирюльками. Вот почему бывает трагична судьба подлинно больших художников, переживших эпоху, оторвавшихся от медленного движения толпы. Имен не называю — их много, и их Вы знаете».

Ожидая приезда в Рыбинск Н.В. Розановой, Соколов чувствует прилив сил, он ощущает себя фениксом, возродившимся из пепла: «Какие длинные мне кажутся эти семь лет, какие пути прошел я, по-новому открылся мир мне, с его величием матери-природы, с шумом, как прибой волн, тайги — с целым миром живых существ от маленького зверька — полосатого бурундука до унылой кукушки с ее кукованием... И я, житель большого города, сын мостовых из асфальта и тротуаров,— принял этот мир в себя и возлюбил его. А небо? Какое видел небо! Торжественное, как музыка Баха... и в этом величии видел человека — этого царя природы — в жалком виде последнего унижения, без имени, без близких — и с каким сердцем, с какими мыслями!! И я был один из них... И я шагал со своим мешком за плечами, сгибаясь под его тяжестью. Разве это не путь Голгофский? Не верится, не верится. Ведь я умирал, даже умер — и вот опять в жизни и благословляю ее, говорю ей «Осанна». Могущий да вместит — и я вместил. В этом моя гордость, моя высота». Сколько внутренней силы в этих словах! Художник милостью божьей, художник-романтик, Соколов прошел семь кругов ада и не сломался. Наследие его — не исследованное, не оцененное по достоинству и значению, еще не заняло в нашей шкале ценностей своего места.

Слева: Георгий Лавров (1895–1991). Арестован в сентябре 1938 года. В 1939 году осужден на пять лет исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован в 1954 году. Источник: gulagmuseum.org. Справа: Георгий Лавров. Ленин на митинге. 1924. Музей современной истории России, Москва

Для ареста в 1938 году скульптора Г.Д. Лаврова поводов было предостаточно: восемь с половиной лет работы в Париже (по командировке Наркомпроса), портреты с натуры Я.Э. Рудзутака, знакомство с Л.М. Караханом, А.С. Бубновым и другими партийными деятелями, расстрелянными как «враги народа». Не спасли художника ни работа над образом Ленина, ни премия за проект памятника Я.М. Свердлову для Москвы, ни тиражированные настольные бюстики партийных руководителей. Ордер на арест был крупно, размашисто подписан — «Берия».

Воспоминания Лаврова возвращают нас к страшной реальности периода сталинщины. На «черном вороне» его доставили на Лубянку, затем на фургоне с надписью «Хлеб» — в Бутырскую тюрьму, где в камере находилось 156 заключенных, многие из которых валялись на нарах или на полу под нарами. Некоторые провели здесь уже больше года. Это была интеллигенция: ученые, инженеры, директора заводов, кадровые командиры, писатели, изобретатели. Две недели Лаврова не вызывали, потом пошли бесконечные допросы. Художника обвинили в участии в антисоветской террористической организации и подготовке покушения на Сталина. Лаврову устраивают очную ставку с его другом художником К.И. Максимовым, который подтверждает свои показания против Лаврова, подтверждает и самооговор. «Это был честный человек,— считает Лавров,— но, как видно, не выдержал истязаний»10.

Следы Максимова затерялись, скорее всего его расстреляли. Ничего не подписавший Лавров в сентябре 1939 года приговаривается к пяти годам ИТЛ. Месяц длится этап от Москвы до Владивостока. Здесь, на пересылке, происходит встреча Лаврова с его другом, однодельцем А.В. Григорьевым (его дальнейшая судьба неизвестна). От Владивостока до Магадана заключенных везли, как обычно, в закрытых трюмах (а значит ниже ватерлинии) грузового морского корабля. От Магадана до золоторудного прииска «Разведчик» в сорокаградусный мороз — сначала в открытом грузовике, а когда дорога кончилась — добирались пешком через крутую, покрытую снегом сопку. Изнуренным тюрьмой и этапом, плохо одетым людям было мучительно трудно. На участок «Скрытый» пришли утром. На следующий же день их погнали добывать золото.

Условия этого лагеря были настолько тяжелыми, что мало кто выживал больше трех месяцев. Лавров, от природы здоровый человек, через полтора месяца оказался на грани жизни и смерти: как и многие другие заключенные, заболел цингой и водянкой. «Мое тело от головы до пояса представляло скелет, обтянутый кожей, а от пояса по пяток — наполненный водой мешок»,— вспоминает скульптор11. Работали по 14–15 часов в сутки при любом морозе, а Лавров не то что работать — ходить не мог. Тогда его ставят ночным сторожем на лагпункте Оротукан, а весной этапируют в Магадан на строительство городского дома культуры. В «столице» дальневосточных лагерей он, наконец, используется как художник. Там ему довелось вылепить четыре трехметровые фигуры («Забойщик» и другие), четыре коринфские капители для колонн фасада, лепнину интерьеров в ряд бюстов. Получил премию: буханку черного хлеба, восьмушку махорки и пятьдесят граммов спирта.

Как чаще всего случалось в подобных случаях, мытарства Лаврова не прекратились с окончанием срока — начались новые. Указ, согласно которому лица, репрессированные по статье 58, не имеют права проживать в режимных городах первой категории (столицы республик, краевые, областные, республиканские центры), застал скульптора в Красноярске. По счастью, рядом с ним была его жена и друг, художница В.П. Лаврова-Солдатова. Вместе они противостояли перипетиям злобных гонений. Но окончились они только в 1954 году с реабилитацией Лаврова.

Слева: Василий Шухаев (1887–1973). Арестован в 1937 году, осужден на семь лет исправительно-трудовых лагерей на Колыме. Реабилитирован в 1958 году. Источник: artsait.ru. Справа: Василий Шухаев. Портрет Владимира Мейерхольда. 1922. Холст, масло. Источник: os.colta.ru

О судьбе В.И. Шухаева сегодня известно, может быть, больше, чем о других жертвах беззаконий 30-х годов, благодаря выставкам и публикациям. Значительна роль магаданских энтузиастов — их усилиями обнаружены живописные копии и папки с театральными эскизами художника, завалявшиеся в театральных лабиринтах.

Вернувшегося в 1935 году из творческой командировки в Париж Шухаева и его жену В.Ф.Шухаеву (художницу по ткани) через два года арестовывают по обвинению в шпионаже и высылают на Колыму на восемь лет. После положенного периода общих работ Шухаева ставят на оформление здания Магаданского музыкального и драматического театра. Затем он вплоть до 1947 года занимается сценографией. Конечно, с общими работами деятельность в театре не сравнима, но художник оставался зеком и ходил на работу и с работы под конвоем.

Шухаев выжил, хотя репрессированных в 30-х годах «за шпионаж» обычно расстреливали. Но клубок человеческих страданий благодаря кровавому «гению всех времен и народов», имея начало, не имел видимого конца. Многие, отбыв срок, получали новый, потом, если человек все же не погибал, ему ставили ограничения, унижающие его достоинство и постоянно напоминающие о его второсортности. И как дамоклов меч — постоянная угроза новой репрессии.

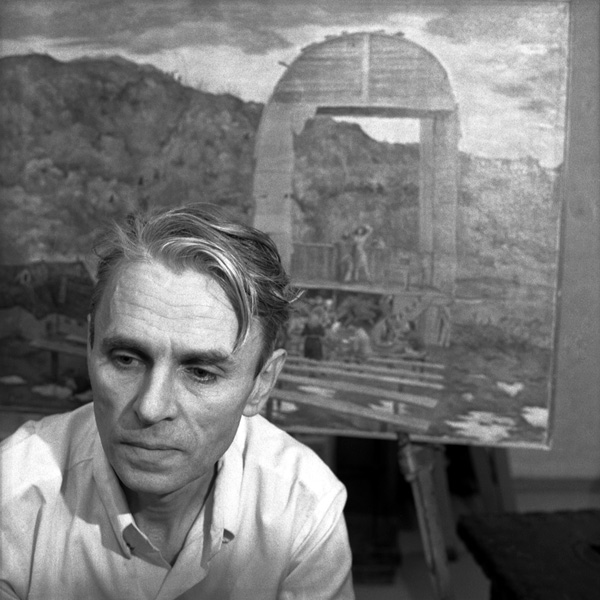

Анатолий Григорьев (1903–1986). Арестован в апреле 1948 году, осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован в 1954 году. На фото: Анатолий Григорьев работает над скульптурным портретом летчика Николая Арсенина. Московский фронт. 1942. Источник: maslovka.org

Владения ГУЛАГа расширились, и к 1948 году в его распоряжении находилось (по неофициальным данным) 162 лагерных управления, в каждом из которых в среднем — пять-десять лагпунктов. А лапгункт — это от пятисот до десяти тысяч заключенных. Конвейер репрессий не останавливался. 1948 стал годом освобождения Г.Д. Лаврова и ареста другого московского скульптора — А.И. Григорьева.

Положение узника в различных местах заключения было разным, оно зависело от множества причин: от климата, характера общих работ. и нрава начальства, «вохры» и т. д. Но судьба их не меньше зависела от того, оставался ли дома кто-то, кто мог посылать продукты, витамины, одежду, деньги, кто был источником моральной поддержки. Несомненно, не будь у Филипповского его Лии Нельсон, а у Григорьева — Ариадны Арендт (как и он, скульптора по профессии), этих самоотверженных жен, судьбы наших художников могли обернуться куда печальней, а то и трагичней.

Арендт прилагает героические усилия, пытаясь спасти мужа. По ее просьбе пишет характеристику на Григорьева В.И. Мухина, у которой он учился в 1926–1927 годах. В ней не указан конкретный повод написания, она достаточно нейтральна, но все же это характеристика, притом и самой Мухиной. В то опасное время мало кто шел на риск. Дала характеристику и директор Музея А.С. Голубкиной В.Н. Голубкина. На уголочке этого же листка приписка С.Д. Меркурова: «Григорьев А.И. очень талантливый скульптор».

Видимо, благодаря этим характеристикам Григорьева в 1949 году возвращают из Норильска на материк и после пребывания в Лефортовской тюрьме переводят в подмосковный спецлагерь Кучино (аналогичный Марфину). Здесь он находится до момента расправы с Абакумовым, после чего его вновь отправляют на Север, на сей раз в Воркуту.

До первой отправки в лагерь, находясь в тюрьме, Григорьев получает письмо от жены, которое поддержало его в этот тяжелый час: «Не унывай, не опускайся. Я добьюсь пересмотра. Тебя посылают в Норильск. Это далеко, но не так уж. Устье Енисея. Как только получу письмо — вышлю посылку. А в навигацию мы с сыном приедем»12.

В письмах Григорьева к жене главная забота — творческие проблемы. На каждой почти страничке — рассказы о замыслах, сожаление о прерванной работе, просьбы прислать карандаши, краски, бумагу, книги по искусству. Такие акценты в его письмах приводят в недоумение жену — ей хочется знать бытовые, житейские подробности, чтобы представить себе условия, в каких находится муж. И Григорьев высылает ей «ключ»: «Мои рассуждения об искусстве видимо и смущают, а перечислять, что я сыт, здоров — очень мало... разговор о любимом деле дороже мне сытости. И притом обмен мыслями только способствует плодотворной работе для того, чтобы она была радостной и бодрой. Но и тебе п р и д е т с я п и с а т ь в п л о с к о с т и э т о й о г р а н и ч е н н о с т и (разрядка моя.— В.Т.)». Итак, художник вынужден считаться с существованием цензурных рамок, в которых и предлагает держаться обоим; дает понять, что «сыт, здоров» — этим мало сказано и ни в какой степени не отражается униженность и бесправность лагерной жизни.

Другая причина сдержанности Григорьева — боязнь причинить боль близким. Всем своим бедам он находит оправдание, объяснение. «... передачи прекращены до особого распоряжения, посылки разрешаются весом не более 4 кг, фрукты и овощи приниматься не будут. Это и хорошо, тебе было бы неудобно ездить с передачами в непогоду»,— пишет он в сентябре 1949 года из Лефортовской тюрьмы, хотя незадолго перед тем признается, что там для него и дряблая редька — фрукт. А инквизиторские распоряжения плодятся. «Обо мне не беспокойся, посылок не шли. Предложено сообщить, что они приниматься не будут»,— пишет он 28 февраля 1949 года. В сентябре того же года еще одно нововведение: «Не огорчайся моему карликовому письму. У нас новые правила для переписки... Это два письма в месяц отправлять и получать. Письмо не должно превышать одного листка 15 на 21 сантиметр». В 1951 году заключенным разрешают писать по одному письму раз в три месяца...

Борис Свешников (1927–1998). Арестован в 1946 году, осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован в 1956 году. Фото: Анатолий Брусиловский. Источник: os.colta.ru

Целый ряд писем Григорьева кажутся написанными из длительной командировки свободным, духовно раскрепощенным человеком. В них лавина вопросов о культурной жизни Москвы: о художниках, их планах и выставках, о театрах и консерватории. В этой всепоглощающей жажде быть в курсе событий, в стремлении остаться художником во что бы то ни стало — страх, опасение, как и у Филипповского. духовно отстать от московского окружения, растерять творческие навыки. Григорьев интересуется новыми скульптурными материалами, керамическими поливами, изобретает что-то свое, приемлемое в северных условиях. Казалось бы, все в порядке! Однако: «... я получил карандаши, два альбома и путеводитель по музеям и выставкам Москвы. Когда увидел в этой книжке снимок своей выставки, то вместо радости потекли слезы»,— пишет он в марте 1949 года. И добавляет, что телеграммы не получил, денег тоже. «Покупать здесь нечего, кроме табака, в котором я не нуждаюсь. Бандеролью можно получать питательные вещи, как, например, витамины. Половину времени дышу свежим воздухом. Некоторое время пытался заниматься скульптурой, но здесь нет гипса, он в городе, а алебастр третьего сорта». Фраза относительно воздуха — намек на общие работы — очевидно, стройка, так как лесоповала в Норильске не было.

В свободное от работы время Григорьев тщательно продумывает проект оформления клуба, украшает барак, в котором живет, пишет подобие фрески. Этому сопутствуют многочисленные просьбы прислать кисти, резинки, карандаши «негро», сухих ярких красок, бумагу. Обращает на себя внимание замечание, что в лагере много художников, которым он раздарил карандаши. К сожалению, они не называются.

Летом 1949 года, находясь в Кучине, Григорьев работает в качестве скульптора и имеет возможность выписывать книги из библиотеки. Но тоска не оставляет его, гнетет постоянно. Живет он воспоминаниями о прошлом и надеждой на будущее. Живо реагируя на все события художественной Москвы, Григорьев часто высказывает свои суждения по тем или иным проблемам, а также о художниках. «Вот только что видел в газете снимок с памятника Гоголю работы Томского. Он по-прежнему работает безразлично. У Мухиной Горький сделан выразительней и активней».

Содержание воркутинских писем — тоже не тяготы лагерной жизни, не полуголодное существование. Мысли по-прежнему сосредоточены на искусстве. «Мое желание участвовать своим искусством на великих стройках неосуществимая иллюзия. Видимо, так и заглохнет мой природный дар. Хотелось бы написать больше и теплей, но отсюда будешь получать от меня наполовину меньше [писем]. Мне можешь писать без ограничений, только разборчиво, чтобы не затруднять проверку... Если тебе позволят денежные возможности, то желательно получить жиры, сахар, лук, чеснок».

Жена — связующая нить между двумя мирами, между чудовищной действительностью и прошлым, где была жизнь. «Каждое письмо так скрашивает мое одиночество... Мое положение совсем не то, как там ваше. О своем полубытье-полужитье мне писать трудно и приходится больше спрашивать тебя, чем рассказывать о себе. Больше всего стараюсь забыться в работе, благо она соответствует моей профессии».

Федот Сучков (1915–1991). Арестован в 1942 году, осужден на десять лет исправительно-трудовых лагерей и трем годам ссылки в Красноярском крае. Реабилитирован в 1955 году. На фото: Федот Сучков. Источник: Панорама искусств. Выпуск 13. М.: Советский художник, 1990. Стр. 24

Отбыв срок, Григорьев в декабре 1954 годи возвращается в Москву. Его дарование, замеченное еще Мухиной и Меркуровым. не заглохло в нечеловеческих условиях изоляции, художник не надломился. Портреты, керамические композиции и фигуры, воскрешающие в памяти искусство Танагры, анималистическая пластика — всем этим до краев наполнилась жизнь Григорьева. И как самое теперь важное — галерея портретов жертв сталинских репрессий. Камерные, психологические. За каждым — человеческая судьба, где нары, бараки, колючая проволока, кабинет следователя отняли годы жизни. Все близко автору, обо всем знает не понаслышке. Искусствовед А.Г. Габричевский и преподаватель литературы С.А. Антонюк; заслуженный летчик СССР, художник, внук И.К. Айвазовского К. Арцеулов; художник П.Н. Буенцев; однодельцы Григорьева К. Пормалис, вернувшийся из ссылки совершенно глухим, и С.П. Качалов, органист и композитор; физик Скарзов, лагерный друг. Всех портретов не перечесть. Выполненные на высоком профессиональном уровне реалистической школы, они точны но пластике и характеристикам. Их человеческая сущность не укрыта выражением трагизма или горечи, они не демонстрируют свою боль. Они выразительны эмоциональной сдержанностью, внешней неброскостью и правдой. Не сбылась мечта Григорьева о работе в монументальной пластике, но как портретист он состоялся.

Отбывающему срок в ИТЛ художнику, прежде чем получить право трудиться хотя бы около своей специальности, надо было отработать на общих работах (в некоторых лагерях срок этот измерялся тремя месяцами) — лесоповале, сплаве, руднике, золотом прииске, стройке и т. д. Зарекомендовав себя, художник мог уже получить официальный статус маляра, клубного оформителя, сценографа (там, где были театр или самодеятельность), а вместе с этим и доступ к бумаге, карандашам, краскам и к работе для себя, тайно, урывками (не очень-то поощрялось такое).

Произведения «для себя», чаще портреты, иногда пейзажи, жанровые сценки, выполненные графитным карандашом или пером и фиолетовыми чернилами, тушью, отдельные, чудом уцелевшие работы маслом и цветными карандашами по существу составляют фонд репрессированного искусства. Такого рода произведения сохранились у Л.П. Арцыбушева, Н.Д. Миллера, Б.П. Свешникова, у наследников М.З. Рудакова, Ю.Й. Соостера.

Лагерный режим диктовал свои жесткие условия. Оберточная бумага широко шла в дело: на ней писали письма, из нее клеили конверты, на ней рисовали; тряпичная обшивка посылок заменяла холст под масляную живопись (на такой основе сделаны живописные этюды зоны Н.Д. Миллера).

Слева: Алексей Арцыбушев (1919). Арестован в мае 1946 года, осужден на шесть лет исправительно-трудовых галерей. Реабилитирован в 1956 году. На фото: Алексей Арцыбушев. Источник: Панорама искусств. Выпуск 13. М.: Советский художник, 1990. Стр. 23. Справа: Алексей Арцыбушев. Лагерный портрет Н.С. Романовского. 1952. Бумага, карандаш. Источник: Панорама искусств. Выпуск 13. М.: Советский художник, 1990. Стр. 23

Один из общих признаков лагерных рисунков — в первую очередь размер: листки величиной в ладонь или чуть больше — их легче прятать, они экономнее. М.К. Соколов посылал в письмах четырех-пятисантиметровые пастели (по существу не пастели — на акварельной и карандашной основе мелок). В ходу были небольшие тетрадки, блокноты, иногда самодельные альбомчики типа записных книжек. В таких рисовал М.З. Рудаков, осужденный в 1944 году и находившийся в заключении до 1949 года. На тонкой, типа кальки, бумаге наброски голубыми и фиолетовыми чернилами, тончайшим пером, оставляющим филигранный след. Тем же пером — полустертые надписи и записи, различимые только в лупу. Как он их делал — уму непостижимо. Здесь сцены лагерной жизни: женщина несет ведро с водой; зек чинит одежду, сапоги, пишет письмо; фигуры в мешковатых брюках, часто в бушлатах, все изношено, потеряло форму. Вот зек драит шваброй пол, вот хлебает баланду из котелка. И рядом, крупнее,— фрагмент лица, молодого, интеллигентного. Много портретных зарисовок, очень тщательных. Встречаются наброски домов, улиц, баньки на берегу. На одной страничке уместились два сюжета: заключенный подметает двор и тут же — у дерева две фигуры, некто силится поднять упавшего. Видимо, был у Рудакова и какой-то замысел, потому что встречается фигура Степана Разина, наброски его головы, обуви. На рисунке стоит дата— 1947 год, когда срок заключения перевалил за середину.

Бытовые зарисовки Рудакова — документы эпохи, места, времени. Прямого сюжетного претворения их в последующем творчестве художника нет, они присутствуют как подтекст, особенно в картинах, где острота коллизии выражена самой живописью.

Сохранил свои карандашные портреты того времени график А.П. Арцыбушев — столь же точные по сходству, как большинство произведений такого рода, призванных заменить фотографию. В этом смысле труд художника ценился высоко: такой портрет можно было послать родным на волю, оставить себе на память, за него не жалели ни пайки, ни махорки, ни какой другой лагерной валюты.

Судьба Арцыбушева была предопределена тем, что дед его по материнской линии А.А. Хвостов был министром юстиции царского правительства. Следствие не располагало никакими иными материалами, доказывающими виновность художника, кроме показаний, вырванных пытками у двух его однодельцев. Решением ОСО его приговорили к шести годам лишения свободы в ИТЛ. Срок он отбывал сначала в Воркуте, на известном всему миру известковом карьере. Из документальной повести Арцыбушева «Исповедь души» можно узнать, что это такое.

«Худенький, истощенный тюрьмой, этапами, отвергнутый “купцами” как непригодный рабочий скот, Ваня вместе со мной попал на известняк, в самую страшную, самую смертельную зону во всем “архипелаге”. Чье-то сердце не пожалело, чья-то рука не дрогнула, мальчишку сунули в карьер “на общие”. Известковый карьер, глубиной в несколько десятков метров, где кайлом долбали известняк. Раздробленный камень вручную, на носилках поднимали “на гора”, спотыкаясь, падая под непосильной ношей; в сорокаградусный мороз, в пургу и свистящий ветер, сбивающий с ног, долбили и носили с утра и до вечера»13.

За Воркутой последовали Инта и Абезь, тоже Коми АССР. Работал Арцыбушев в лазаретах, как художник себя не обнаруживал. В 1952 году его оставили на пожизненную ссылку в поселке Инта, где он работал машинистом парокотельной до 1956 года, когда был реабилитирован я получил разрешение вернуться в Москву.

Слева: Ева Розенгольц (1898–1975). Арестована в августе 1949 года, осуждена на десять лет ссылки в Красноярском крае. Реабилитирована в 1956 году. На фото: Ева Розенгольц. Источник: Панорама искусств. Выпуск 13. М.: Советский художник, 1990. Стр. 21. Справа: Ева Левина-Розенгольц. Трубы и крыши днем. 1930–1931. Бумага, пастель. Источник: Ольга Ройтенберг. Неужели кто-то вспомнил, что мы были...М.: ГАЛАРТ, 2008

Как назвать — счастьем, удачей, подарком судьбы — возвращение из лагерей художников? То, что они сохранили душевные силы, и их страдания, их опыт и наблюдения переплавились, став творческим багажом, определив во многом круг тем, палитру, стиль? Е.П. Розенгольц говорила: «Не Фальк и не Голубкина, лагерь сделал меня художником».

В 1949 году после Лубянки и Бутырской тюрьмы она попадает на спецпоселение Красноярского края, что в пяти километрах от ближайшего почтового отделения Казачинское. Лесоповал не выдерживает, ее направляют в Енисейск, в малярный цех, — делать надписи на баржах. А на прибрежном песке она начинает рисовать, продолжает в блокнотах и тетрадках. Черной тушью и кистью по серой бумаге, иной раз пером. Это страшные, безысходные рисунки.

Все искусство Розенгольц после ее возвращения в Москву (1956) инспирировано жизнью там. Она работает большими сериями: «Деревья», «Болота», «Люди», «Небо»... Это — видения планеты ГУЛАГ, где все в сговоре против человечности и разума, где сама природа, тоже корчась в судорогах отвращения и боли, враждебна ему. Вся смятенность художника, потрясенность и бессилие перед разгулявшейся стихией зла и уничтожения, его неспособность логически осмыслить вакханалию мерзавцев и палачей выражены в послелагерной графике Розенгольц.

Наброски кистью и черной тушью, сделанные на поселении, предвосхищают творчество отпущенного на волю художника. Но не только бумага — душа ее хранит воспоминания, кошмарными видениями встающие перед ней днем и ночью.

Как в сатанинской пляске клубятся и рвутся линии, ветви, клочья облаков; деревья, всегда голые, без единого листика, черными зигзагами стволов пронзают пространство; гонимые ветром, несутся тучи; грозовое небо тяжким пологом нависает над беззащитной полоской земли, вихри и бури терзают последний живой кустик на ней. Конец света? Всемирный потоп? Люди — толпа, единая, как музыкальный аккорд, они все вместе и каждый сам по себе, движением, поворотом, выражают свое. Что именно? Композиции Розенгольц бессюжетны, у них нет конкретности происходящего и конкретных названий. Разве что вот эта — «Прислушиваются». О ней Розенгольц говорила: «Такое выражение лица бывает у человека, когда его допрашивают».

В «Пластических композициях» люди, словно в великом Исходе, бредут, падают и вновь поднимаются; отсветы костра высвечивают в синеве их неясные черты и фигуры, которые и сами колеблются, подобно языкам пламени. «Читая Данте»? Художница посмеялась над этим названием, предложенным ей. Нам кажется — зря.

С годами внутреннее равновесие Розенгольц восстанавливается, драматическая напряженность ее искусства отступает. Катарсис, пережитый художником, ложится на графические листы просветленностью природы, плавным движением успокоившихся облаков, голубизной просветов с лучами солнца, с диском луны. Пастельная палитра переливается перламутром. О ее красоте можно слагать поэмы.

Кто скажет, во что обошлись обществу репрессии, обращенные на художников? И хотя многие остались живы, разве не украдена у них часть жизни? Отметины сталинских застенков находятся у каждого. Ф.Ф. Сучков, литератор, исследователь творчества Андрея Платонова, в ссылке ставший скульптором, живет с одним легким. График Б.П. Свешников потерял слух. Л.И. Царицынский, после немецкого плена отбывший «положенное» в родных лагерях, страдает тяжелой формой астмы. Ю.Й. Соостер умирает, едва достигнув сорока шести лет, от инсульта — разве это не то же медленное истребление?

Слева: Юло Соостер (1924–1970). Арестован в 1949 году, осужден на десять лет исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован в 1956 году. На фото: Юло Соостер. Источник: Панорама искусств. Выпуск 13. М.: Советский художник, 1990. Стр. 22. Справа: Юло Соостер. Портрет заключенного. 1953. Бумага, тушь, перо. Источник: Панорама искусств. Выпуск 13. М.: Советский художник, 1990. Стр. 22

Из десяти присужденных лет Соостер отбыл лишь семь (1948–1956) — благодаря смерти Сталина. История обыкновенна и типична. Тартуский художественный институт, где Соостер учился, посылал лучших своих выпускников в заграничные поездки. Соостер и пятеро его товарищей, попав в это число, строили планы и обсуждали возможную поездку. Их арестовали и инкриминировали попытку захватить самолет и перейти границу.

В лагере Соостера сначала определили пожарником. Ночные обходы позволили ему потихоньку выкраивать время для рисования и даже живописи. Затем Долинка — центр Карлага. Соостер работает в межлагерном доме культуры — сначала столяром, потом главным художником. В его обязанности входило изготовление всякого рода стендов, оформление соревнований, выставок типа сельскохозяйственных и т. д., а также копирование с репродукций картин Третьяковской галереи — его начальница была «большой» эстеткой и любила прекрасное.

В Долинке Соостер познакомился с Л.И. Стерх, художницей, окончившей отделение игрушки в Школе художественных ремесел. География ее ссылки начиналась с Тайшета, где ее ждал лесоповал, потом она стала маляром-художником и красила квартиры начальников: они были аккуратны и не запускали своих жилищ. Печлаг, как и Тайшет, был спецлагерем, там ходили под конвоем, с номерами — на шапке, на спине и на правой штанине. женщины — на юбке.

Вскоре после освобождения Стерх стала женой Соостера (ему оставалась еще значительная часть срока), и он добился разрешения жить с женой за зоной. Благодаря этому обстоятельству сохранились его карандашные портреты. Правда, обошлись они ему дорого: найденные во время «шмона» рисунки полетели в огонь, а Соостеру, когда он кинулся за ними, удар сапога выбил передние зубы. Все же рисунки удалось спасти: очень уж плотно была увязана пачечка. А потом он их постепенно переправил за пределы зоны, где их сохраняла жена.

Портреты эти, как и автопортрет маслом того времени, сделаны, конечно, профессионально, в них много достоинств, но в них мало Соостера-творца. Это видно, если сопоставить их с послелагерным искусством художника, где его истинный почерк — в игре воображения, фантазии, гиперболе, технических выдумках.

Судьба Соостера и после освобождения оказалась нелегкой. Союз художников Эстонии принял его без энтузиазма, и хотя национальные корни были и оставались в его творчестве очень сильными и с Эстонией он никогда не порывал, он покидает ее ради Москвы, надеясь, что в большом городе будет легче. Но и в Москве он не очень пришелся ко двору. (Труднее поверить, но Юло Соостера так и не приняли в Союз художников!) Но потом научился книжному делу, стал мастером. Работал во многих издательствах, на студии «Союзмультфильм». В группе художников-авангардистов участвовал в скандально известной выставке 1962 года. Там, в Манеже, Н.С. Хрущев его спросил: «Вы откуда приехали, молодой человек?» «Из лагеря»,— прозвучал ответ. Б.И. Жутовский вспоминает, что после того как Юло Соостер сказал Хрущеву, что просидел семь лет в лагере, Хрущев на некоторое время замолчал14. Наступало тревожное время, казалось, снова замаячила тень сороковых годов. Тогда никто посажен не был, но некоторые лагерные письма, могущие стать какой-то уликой, были сожжены.

Соостер постоянно занимался живописью, используя найденное в иллюстрациях. В литературе любил фантастику, в ней чувствовал себя более независимым от метода социалистического реализма, свободно прибегал к гиперболе, ассоциациям, игре воображения. Он любил эксперимент с материалами, красками, пробовал наносить их пальцем, тряпочкой; делал коллажи, рисовал белилами по черному полю. Художник искал свой стиль. Ему. прошедшему через увлечение Дали и Пикассо, поиск был нужен, чтобы найти себя. Накануне неожиданной, безвременной смерти Соостер прибился к своему берегу. Но ступить на него не успел.

Мы не ставили целью исследовать творчество художников, в разные годы подвергавшихся репрессиям, уничтоженных или отбывавших сроки в лагерях. Нам хотелось хотя бы пунктиром обозначить их личные судьбы, зафиксированные только в ордерах на арест, протоколах следствия, в справках о реабилитации и смерти или об окончании ссылки. Многие из этих документов до сих пор упрятаны в засекреченных архивах. Но факты свидетельства происходившей чудовищной мясорубки сохранились в памяти жертв произвола, их родных, в памяти очевидцев, в уцелевших письмах.

В печатных искусствоведческих изданиях проблема репрессий художников вообще не стояла. Само это понятие было исключено из обихода. Неискушенный читатель часто и догадаться не мог о садистских допросах и расстрелах с инсценировкой суда и следствия. Наш долг — обнаружить имена, составить мартиролог, день за днем, шаг за шагом восстановить подлинную картину жизни, мученичества и гибели каждого художника, вне зависимости от того творческого вклада, который они успели внести. И лишь потом браться за новую, подлинную историю советского искусства.

Примечания:

1 Документ из архива Э.Г. Клуциса, Москва.

2 Буш. Н., Зимушкин А. Путь советской живописи. М.: Искусство, 1933. № 1. Стр. 94.

3 Архив А.А. Древина, Москва.

4 Роллан Р. Заметки о Горьком. Литературная газета. 1989. 15 марта.

5 Архив Н.М. Семашкевич, Москва.

6 Архив Л.М. Нельсон, Москва. Все последующие письма Г.Г. Филипповского находятся также в этом архиве.

7 Михайлова Н. Кому повеем печаль мою. Из писем художника Михаила Ксенофонтовича Соколова (1885–1947). М., 1989. № 2. Стр. 177–193.

8 Недошивин Г. Насущные вопросы художественного творчества. М.: Искусство, 1954. № 6. Цит. по сб.: Высокое призвание советского художника. М., 1957. Стр. 18-19.

9 Михайлова Н. Ук. соч. Стр. 180. Здесь и далее письма М.М. Соколова цит. по ук. соч.

10 Лавров Г.Д. Судьбы людские. Рукопись. Архив В.А. Тихановой, Москва.

11 Там же.

12 Здесь и далее цит. письма А.И. Григорьева, хранящиеся в архиве у А.А. Арендт, Москва.

13 Арцыбушев А.П. Исповедь души. Рукопись в архиве автора.

14 Жутовский Б.И. Я болен временем. Огонек, 1989. № 15.

ВВЕРХ

|